シリーズ宇宙学

2022年09月20日(火)

中学2年生 第3回宇宙学講義

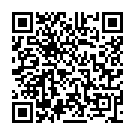

9月14日(水),中学2年生は第3回宇宙学講義を行いました。

今回は,愛知工科大学 工学部 電子制御・ロボット工学科 西尾正則 教授をお招きして,「人工衛星と私たちの生活」というテーマで,オンラインで講義をしていただきました。

講義では,人工衛星の仕組みや,どのように情報を入手して,私たちの生活に還元しているかを詳しく教えてくださいました。また,人工衛星・ロケット打ち上げの際に出てしまう,デブリ(宇宙ゴミ)や,これから宇宙の居住スペースになる予定の宇宙ホテルも紹介してくださいました。

講義後は多くの生徒が積極的に質問をしていました。そして,最後の感想では,谷口君が「人工衛星が生活に役立っているところを,自分でもさらに探してみたいと思う。」と述べました。

2022年09月16日(金)

中学1年生 第3回宇宙学講義

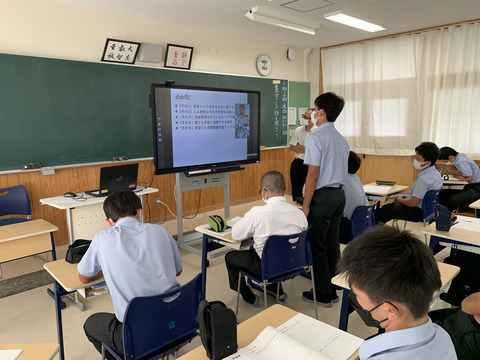

9月13日(火),中学1年生の3回目の宇宙学講義を行いました。

今回は,宇宙アドバイザー協会代表,冨永和江さんに「宇宙活動と協力」というテーマで講義をしていただきました。

講義では,宇宙ステーションのお話を中心に,各国の宇宙活動と国際協力について詳しく御説明いただきました。

また,肝付町の人々とロケット打ち上げとの関わりや宇宙飛行士になるにはといったお話もしていただき,生徒たちは興味深い表情で冨永さんのお話を聞き,熱心に学習に取り組んでいました。

講義後は,

・ 宇宙ステーションの空気はなぜ無くならないんですか?

・ 帰還時のパラシュートが開かなかったらどうするんですか?

など様々な質問をしていました。

今後,テーマ決定や事前調査を控えており,多くの生徒がこれからの活動を楽しみにしています。

2022年08月02日(火)

宇宙学について取材を受けました

本校が独自に取り組んでいる宇宙学について,高校生が取材を受けました。

宇宙の謎について探究することを通して,どのようなことを学んできたのかを話してくれています。是非,御覧ください。

https://www.asahi.com/edua/article/14674754

2022年07月06日(水)

中学1年生 第2回宇宙学講義

7月4日(火),中学1年生は2回目の宇宙学講義を行いました。

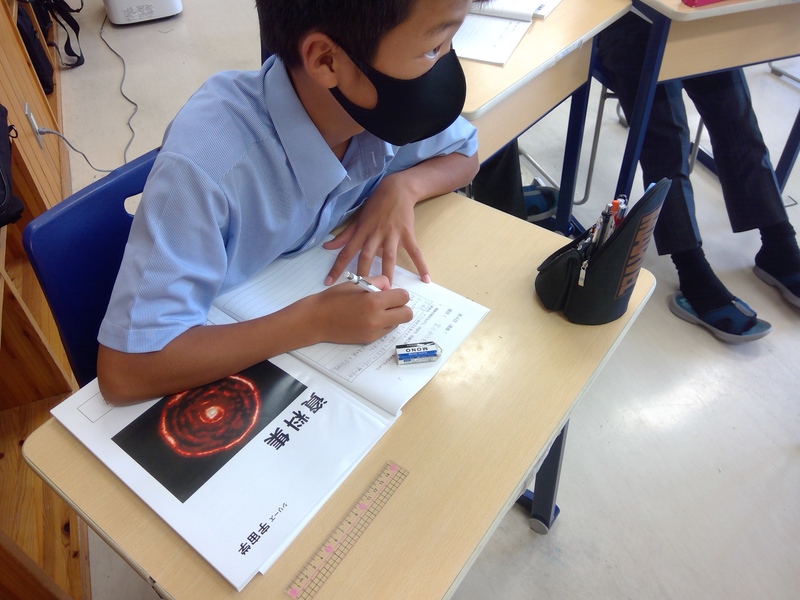

今回は,鹿児島大学理学部物理科学科・大学院理工学研究科の半田利弘教授をお招きして,「宇宙の広がり」というテーマで講義をしていただきました。

講義では,地球と比べた宇宙の規模や,地球と惑星の距離,惑星と銀河の特徴などを,スライドやCGを使って分かりやすく説明してくださいました。

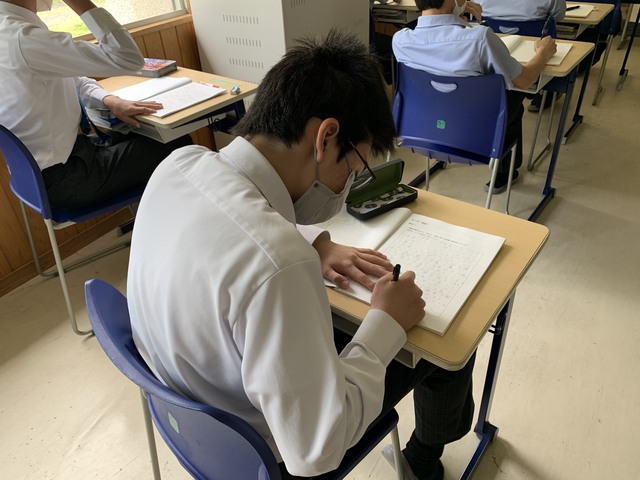

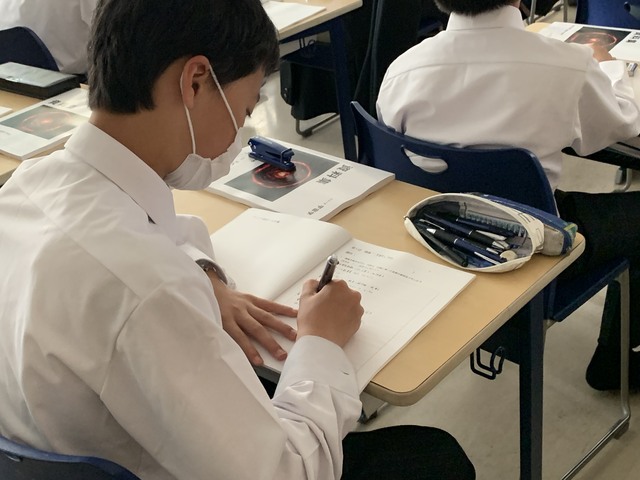

前回はオンラインでの講義でしたが,今回初めての対面講義を行いました。半田先生の説明を,生徒は相づちをうったり,メモを取ったりするなどして学習に取り組んでいました。

講義後の質問では,

・他の惑星に人類は行くことができるのか

・ブラックホールはどうやってできるのか

など様々な内容が出ていました。

現在中学1年生は,テーマ研究に向けて事前調査をしています。今後も講義などを通じて,宇宙に対する知識を深めてほしいと思います。

2022年05月30日(月)

中学2年生 宇宙学講義

5月25日(水)に1回目の「シリーズ宇宙学」講義を実施しました。

今回は,鹿児島大学理学部物理科学科・大学院理工学研究所の半田利弘教授に「宇宙の不思議と観測」というテーマでオンラインによる講義をしていただきました。

講義では,自らの疑問をどう追求するか,宇宙観測の技術についてなどの説明をしていただきました。

生徒は,熱心にメモを取り,先生の話に聞き入っていました。

中学2年生の「シリーズ宇宙学」は,1年生の時に設定したテーマを基に,調査研究を行います。3年生では論文を作成するので,設定したテーマと講義を基に研究を進めてほしいと思います。

2022年05月20日(金)

中学3年生 宇宙学講義

5月19日(木)に1回目の「シリーズ宇宙学」講義を実施しました。

今回は,三菱重工業宇宙事業部の田村耕太郎先生に「ロケット」というテーマでオンラインによる講義をしていただきました。

講義では,様々なロケットの仕組みや役割,作成費用などの説明をしていただきました。

生徒は,テキストにメモを取りながら,ロケットについて深く学んでいました。また,講義の最後には各学級で多くの質問も聞かれました。

中学3年生の「シリーズ宇宙学」は,論文作成と発表を行います。年度末の発表に向けて,設定した研究テーマと講義を基に研究を進めてほしいと思います。

2022年05月16日(月)

中学1年生 宇宙学講義

5月9日(火)に1回目の「シリーズ宇宙学」講義を実施しました。

今回は,宇宙アドバイザーの三枝博先生に「宇宙学のすすめ」というテーマでオンラインによる講義をしていただきました。

講義では,宇宙の成り立ちや人工衛星,JAXAの組織などの説明をしていただきました。

生徒は,メモを取りながら,講義を集中して受けており,今まで知らなかった宇宙の知識を習得することができたようです。また,講義の最後には多くの質問も聞かれました。

「シリーズ宇宙学」では,中学1年生が研究テーマの設定,中学2年生が調査研究,中学3年生が論文作成,発表という流れで学習を進めています。中学1年生は,今日の講義を基に、さらに自分のテーマを追求してほしいと思います。

2021年09月03日(金)

高校1年生 宇宙学講義

9月2日(木)に高校1年生航空工学系で宇宙学講義をオンラインで実施しました。

講師 金崎雅博先生(東京都立大学)

演題 翼の原理とその応用

航空機の歴史や揚力の原理について深く学習しました。

また,より効率的に揚力を得るための翼の工夫などについても説明していただき,生徒たちは多くのことを学ぶことができました。

今回学んだことを今後の探究活動に生かしていきます。

金崎先生貴重な講義をありがとうございました。

2021年09月01日(水)

中1 「シリーズ宇宙学」講義を行いました。

8/30(月)3・4校時に中学1年生を対象とした「シリーズ宇宙学」講義を行いました。

今回は宇宙アドバイザー協会代表の冨永和江先生に「宇宙活動と国際協力」というテーマで講義をしていただきました。

対面による講義を計画していましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症の状況により、Zoomを使ったオンラインでの講義となりました。

講義ではJAXAの歴史やJAXAの仕事について,そして,10月1日に内之浦から打ち上げ予定のイプシロン5号機についても説明していただきました。

また、国際宇宙ステーションについて講義をしていただきました。

生徒からは、

「15か国で集まる話合いで意見の食い違いなどはないのか」

「月や火星に国境はあるのか」

「ロケットの打ち上げは赤道付近がよいというが、シンガポールに発射台は作らないのか」

などといった質問があり、新しい知識の習得とともに、さらに深く調べたいという意欲が高まりました。

中学1年生は現在、宇宙学論文のテーマ設定に向けて事前調査をしています。

今日の講義を基に、さらに自分のテーマを追求してほしいと思います。

2021年01月28日(木)

中3「シリーズ宇宙学」講義を行いました。

令和3年1月28日の3・4校時に中学3年生を対象とした「シリーズ宇宙学」の講義が行われました。

3年生にとっては中学校生活最後の講義となりました。

講師は株式会社IHIの航空・宇宙・防衛事業領域 宇宙開発事業推進部 システム技術グループ 課長の篠原流先生です。

今回の講義のテーマは「推進機(スラスタ)」についてでした。

生徒からは「ハイブリッドエンジンはいくらぐらいするのか」といった質問が出ました。

また,篠原先生は鹿児島県出身ということもあり,これからの学習の仕方についてもご指導を頂きました。

3年間の講義をとおして学んだことを,論文や高校での宇宙学へつなげてほしいと思います。