シリーズ宇宙学

2023年10月20日(金)

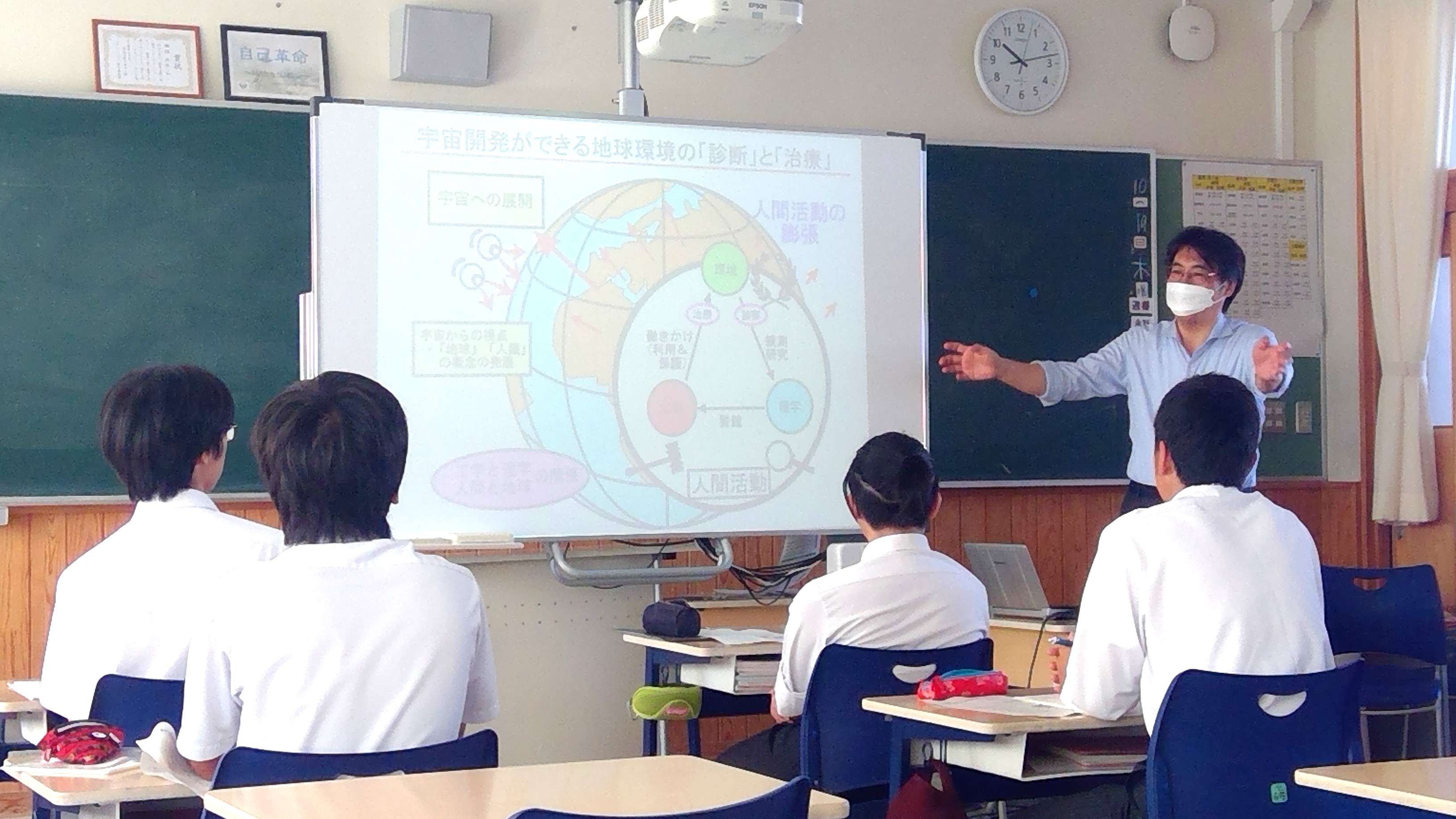

高校1年生 宇宙学講義「宇宙太陽発電所について」

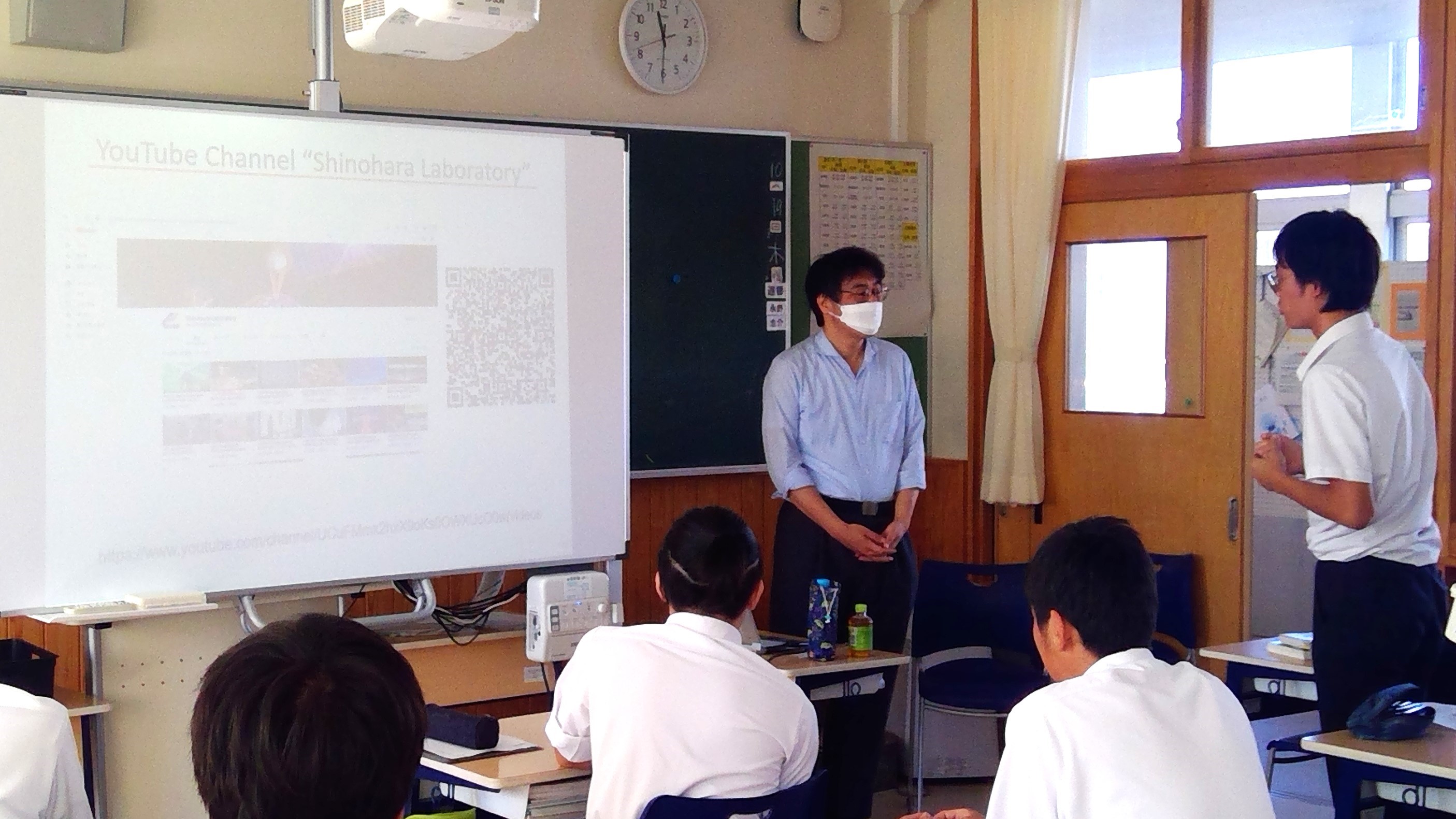

10月19日(木)高校1年生の宇宙学では,京都大学生存圏研究所から篠原真毅教授にお越しいただき,宇宙太陽発電所をテーマに講義していただきました。

講義の前半では,宇宙太陽発電所についての解説を中心に,宇宙開発を巡る各国の取り組みや現状,今後予定されている実験の内容などを話していただきました。

後半では,宇宙太陽発電所を実現するために重要なワイヤレス給電の技術の仕組みや商品への応用,小学校から大学にかけて学習する電磁波にまつわる理論や方程式,京都大学生存圏研究所で行われた実験映像などを紹介していただきました。

今回の講義を通して,生徒たちは宇宙開発をより身近に感じられるようになったのではないかと思います。

篠原先生貴重な講義をありがとうございました。

2023年08月01日(火)

オープンスクールを行いました。

7月28日(金)、オープンスクールを行いました。114組,計324人の方が来校してくれました。

まず,寮食体験がありました。

メニューは、手作りのルーのハヤシライス(バターライス)・甘夏みかんのサラダ(ドレッシングも手作り)・牛乳でした。

みんな美味しそうに食べてくれたことが嬉しかったです。

宇宙学の体験授業も行いました。

宇宙学では、谷口大祐先生による授業がありました。

宇宙での仕事をわかりやすく解説してくれました。日本で月を目指す話などロマン溢れる話に思わず引き込まれました。

寮・学校の施設見学も実施しました。

また、中学数学、中学英語、高校世界史の体験授業を行いました。

暑い中来てくださりありがとうございました。楠隼で夢に向かって頑張るみんなをサポートできるときを楽しみにしています。

2023年06月08日(木)

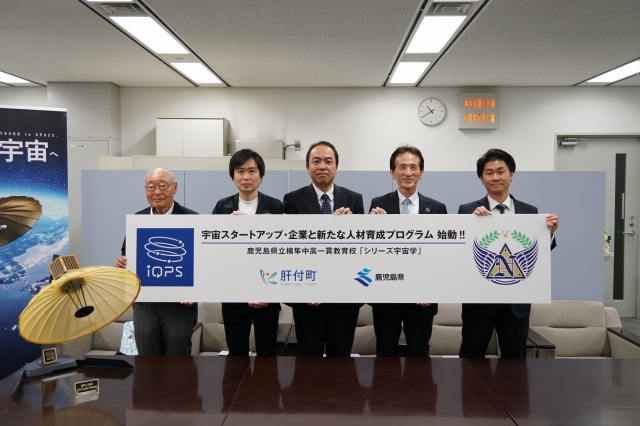

【シリーズ宇宙学】全国初!宇宙ベンチャー企業と連携・協力した新たな人材育成プログラム始動!!

将来宇宙ビジネスに関わる人材育成を目的として,高校の「シリーズ宇宙学」において,

宇宙ビジネスの最先端で活躍されている企業等と協力して「宇宙ビジネス連携講座」を実施することとなりました。

県庁で6月8日(木),校長が関係企業や機関と一緒に記者会見を行いました。

これから4回にわたって講座が行われます。

1:6月8日(木)14:35-16:25 第1回特別講義

講師 大西氏・八坂氏(QPS研究所 )

2:6月15日(木)9:40-11:30 第2回特別講義講師 上津原氏(QPS研究所 )・伊藤氏(オガワ機工)・古賀氏(昭和電気)

3:6月22日(木)9:40-11:30 第3回特別講義講師 市來氏(QPS研究所 )

4:7月6日(木)9:40-11:30 第4回特別講義講師 納富氏・石橋氏(Fusic)

2023年03月25日(土)

課題研究発表会を実施しました

3月14日(火),課題研究発表会を行いました。中学校・高校の宇宙学・ことば探究・肝付学の成果発表の場になります。

新型コロナウイルスの影響で3年間実施出来ておらず,久しぶりの課題研究発表会となりましたが,どの班も堂々と発表している姿が印象的でした。

まず,中学校の宇宙学・ことば探究の発表を行いました。

幕間には中学1年生のことば探究のポスターセッションがありました。

次に,高校の肝付学・宇宙学の発表を行いました。運営も生徒を中心に行っています。

最後に,校外でプレゼンを経験した2組の発表をしました。どの班もプレゼンテーション能力が高く,思わず聞き入ってしまう発表でした。

2023年03月22日(水)

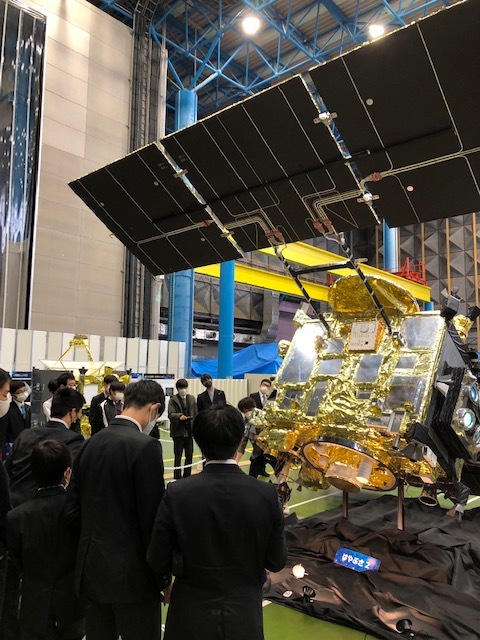

はやぶさ2帰還カプセル&サンプル特別展示

3月18日(土),内之浦宇宙空間観測所にて,はやぶさ2帰還カプセルとサンプルの特別展示がありました。

それに先駆けて,3月17日(金)に中学2年生を対象に見学会が行われました。

宇宙で活躍した衛星等の展示とあって,興味深く見入っていました。

また,夕方には本校にてはやぶさ2のプロジェクトリーダーによる講演が行われ,宇宙・技術部と希望生徒が講演を聞きました。

2022年12月05日(月)

高校「シリーズ宇宙学」で体験活動をしました

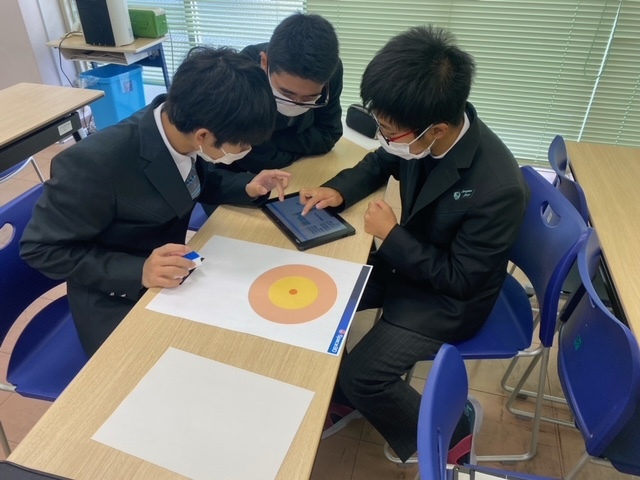

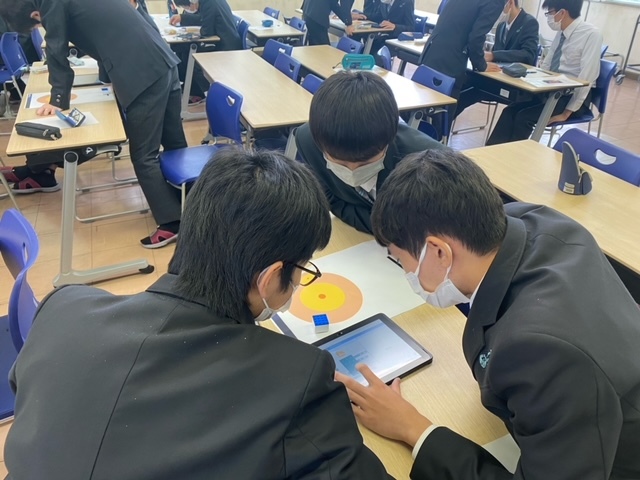

12月1日(木),高校1年生の「シリーズ宇宙学」で体験活動をしました。

Space BD株式会社から2人の講師をお招きして,宇宙開発の現状やSpace BD株式会社の宇宙事業に関する取組を教えていただきました。

また,MESHアプリを使いプログラミングで物を動かす体験をしました。

実際に物を動かすことで,楽しそうにプログラミングをする姿が印象的でした。

2022年11月05日(土)

「シリーズ宇宙学」が記事になりました

本校の「シリーズ宇宙学」の記事が東洋経済education×ICTに2022年10月31日に掲載されました。

記事へのリンク[ https://toyokeizai.net/articles/-/627607 ]

一時は,教育サイトの中でアクセスランキング2位になるなど、多くの人に読まれています。

2022年10月12日(水)

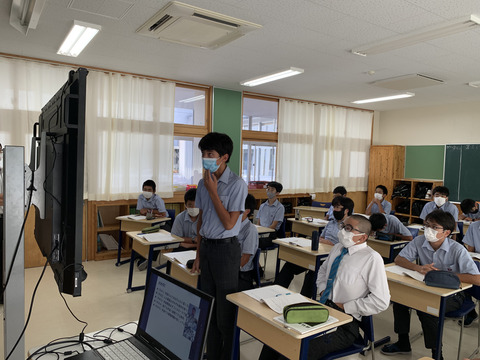

中学生 宇宙学講義

10月11日(火),中学生を対象にした宇宙学講義が行われました。

今回は,上村俊作さんをお招きして,「宇宙ビジネス・宇宙に関わる仕事」というテーマで講義をしていただきました。上村さんは現在JAXA新事業促進部事業開発グループに勤務しています。

講義では,宇宙開発を取り巻く環境は刻一刻と変わってきていることや,宇宙ビジネスはここ最近活発になってきていることなどを説明していただきました。また,私たちが生活している環境の中には,宇宙との関わりのあることが多いことを教えていただき,生徒たちは上村さんの話に終始興味深く聞き入っていました。

そして最後には,「宇宙について学ぶことをきっかけに,世の中のことをもっと知ってほしい」と宇宙学を学ぶ楠隼へエールが送られました。

講義後には,「今後も民間企業とJAXAが協力したりJAXAが民間企業を支援したりする予定はあるのか」や,「JAXAに就職してよかったことは何か」の質問出されました。

今後は,各学年で宇宙を題材にしたテーマ設定やテーマ研究,論文の作成に取り組みます。

2022年10月08日(土)

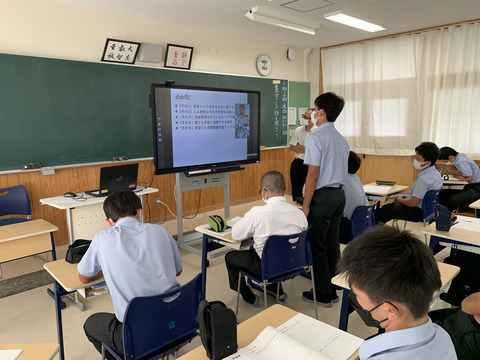

高校1年生 宇宙学講義

10月6日(木),高校1年生の宇宙学は,応用工学系と宇宙開発系のコースで外部の専門家による講義を行いました。

宇宙開発系のコースでは,宇宙アドバイザー協会のメンバーでJAXAのOBでもある三輪田 真 先生が『有人宇宙開発 ~火星ミッションの検討~』という演題で講義をしてくださいました。

応用工学系のコースでは,京都大学 生存圏研究所 生存圏電波応用分野教授の篠原 真毅 先生が『宇宙太陽光発電』という演題で講義をしてくださいました。

宇宙に関する最前線の話が聴ける貴重な機会になりました。

2022年09月20日(火)

中学2年生 第3回宇宙学講義

9月14日(水),中学2年生は第3回宇宙学講義を行いました。

今回は,愛知工科大学 工学部 電子制御・ロボット工学科 西尾正則 教授をお招きして,「人工衛星と私たちの生活」というテーマで,オンラインで講義をしていただきました。

講義では,人工衛星の仕組みや,どのように情報を入手して,私たちの生活に還元しているかを詳しく教えてくださいました。また,人工衛星・ロケット打ち上げの際に出てしまう,デブリ(宇宙ゴミ)や,これから宇宙の居住スペースになる予定の宇宙ホテルも紹介してくださいました。

講義後は多くの生徒が積極的に質問をしていました。そして,最後の感想では,谷口君が「人工衛星が生活に役立っているところを,自分でもさらに探してみたいと思う。」と述べました。